Teams では「ゲスト」機能を利用して、組織外のユーザーをゲストとしてチームに招待して共同作業を行うことが可能です。ただし、ゲストができることには制限があります。

本記事では、 Teams のゲストについて、外部アクセスユーザーとの違いやゲストの招待・参加の方法、そしてトラブルが発生した際の解決策までをわかりやすく解説します。また、ゲストは外部アクセスユーザーと混同しやすいので、違いについても知っておきましょう。

Teams のゲスト招待機能とは

Teams のゲスト招待機能とは、組織外のユーザーをチームに招待するための機能です。 Teams はアプリケーションもありますが、ブラウザからの参加も可能なため、ゲストはアプリ版のインストールを伴うことなくチームに参加できます。

ゲスト招待を受けたユーザーは、招待されたチーム内でのチャットや会議への参加が可能です。たとえば業務委託の立場で委託元のチームに参加したり、取引先としてプロジェクトの会議に参加したりする際に便利な機能といえるでしょう。

Teams のゲストと外部アクセスユーザーの違いとは

ユーザーと共同作業する方法には「ゲスト」と「外部アクセスユーザー」の 2 つがあります。

「ゲスト」と「外部アクセスユーザー」の定義と使い分け

Teamsにおける「ゲスト」と「外部アクセスユーザー」は、どちらも組織外のユーザーとコミュニケーションを取るための機能です。ただし、それぞれ利用できる範囲に違いがあります。

ゲストは、組織外のユーザーを自社のTeamsのチームにメンバーとして招待されたユーザーで、社内メンバーに近い形で共同作業ができます。ゲストが利用できるおもな機能は、以下の通りです。

- チャット

- ファイルの共有

- 会議の参加

- 画面の共有

- 通話や投稿時にユーザーやグループ名の前の「@」をつけて通知を送るメンション

一方の外部アクセスユーザーは、相手を自社チームに追加せずに直接チャットや通話が可能です。ただし、外部アクセスユーザーが利用できる機能は、以下のように限られています。

- プライベートチャット

- 音声・ビデオ通話

利用シーン別の選び方

ゲストと外部アクセスユーザーは、共同作業の頻度や内容に応じて使い分けることができます。

たとえば、スポットではなく継続的なやり取りが必要だがメインのメンバーでもない場合は、共同作業やファイル共有が可能なゲスト招待を活用するのが適切です。

これに対して、外部アクセスユーザーは 1 対 1 のプライベートチャットと音声・ビデオ通話のみ利用できます。そのため、簡易なチャットや通話などメールよりも簡単なやり取りで足りる場合や、スポットで 1 回だけ打ち合わせをしたいといった場面で利用するのが基本です。

Teams のゲストができることと制限されること

Temas のゲストが利用できる主な機能は、「チャット」「ファイルの共有」「会議の参加」「画面の共有」です。ここではそれぞれの機能と、利用時に制限されることについて解説します。

| 機能カテゴリ | ゲストができること | ゲストが制限されること |

| チャット | 招待されたチーム内のメンバーとのチャットプライベートチャットチャネルでの会話 | 組織外のユーザー情報の閲覧チーム外とのチャット(原則) |

| ファイルの共有 | チーム内でファイルのアップロード・共有チャネル内でのファイル共有 | チーム外へのファイル共有ファイル管理権限 |

| 会議の参加 | チーム内の会議に参加画面共有を使った打ち合わせ | 会議のスケジュール管理や録画の操作などは制限される可能性あり |

| 画面の共有 | 自分の画面を共有UIや操作説明などに活用 | 他ユーザーの画面操作や制御 |

| チーム・チャネル操作 | チャネルの作成(所有者の設定による)メッセージの投稿・編集・削除 | チームの新規作成アプリの追加チーム設定の変更 |

| その他 | 基本的な機能は利用可能 | 組織内のユーザー情報の閲覧権限はチーム所有者により制御される |

チャット

ゲストは、招待を受けたチーム内であれば誰とでもチャットを使って会話をすることが可能です。たとえばシステム開発のプロジェクトにおいて業務委託で参加したメンバーが、委託元の開発者やプロジェクトリーダーと進捗状況の確認、仕様についてやり取りを行えます。

社内メンバーとの情報共有は Teams 、それ以外のメンバーとは別のコミュニケーションツールといった形で使い分ける必要がないため、プロジェクトの効率化に効果的です。

ファイルの共有

ゲストは、チーム内のメンバーとファイルの共有も行えます。たとえば全国にある直営店舗の店長がゲストとして会議に参加し、ファイルの共有を行うことが可能です。

全国の直営店が多い場合、すべての店長をメンバーにしてしまうと管理が煩雑になってしまう可能性もあります。しかし、ファイルの共有時のみゲストとしてスポット参加してもらえば、メンバー管理の煩雑化を避けられ、効率的に管理しつつ情報の共有を実現できるでしょう。

会議の参加

チーム内で行われる会議にもゲストは参加できます。たとえば、通常時は本社内だけで行っている会議で、年に 1 回だけ開催する全国支店長会議の時だけ、全国の支店長にゲストとして参加してもらうことが可能です。

ほかにも、会議の内容により、取引先や提携先の社員、業務委託のフリーランスなどの参加が必要になる時だけ、ゲスト招待機能を使うケースも考えられます。

画面の共有

ゲストも画面の共有機能を利用可能です。たとえば、デザインや UI を顧客に見せたい場合、取引先にシステムの操作方法を解説したい場合などに画面共有を活用できます。

また、 Web サイト構築で、外部のデザイナーやプログラマーに指示を出したい場合に画面を共有しながら打ち合わせを行う、アンケートフォームやカートシステムで参考にしたい Web サイトを見せながら検討するなども可能です。

そのほか、ゲストは、チーム内でチャットや会議への参加というような Teams の基本機能が利用できます。利用可能なおもな機能は以下のとおりです。

- プライベートチャット

- チャネルの作成

- チャネルでの会話

- チャネルのファイル共有

- メッセージの投稿・削除・編集

ゲストが利用するこれらの機能は、チーム所有者が権限を編集することが可能です。

Teams のゲストが制限されること

Teams にゲストとして招待されたユーザーは、利用できる機能が制限されています。

たとえば、ゲストは以下の操作を行うことができません。

- チームの新規作成

- アプリの追加

- チーム設定の変更

- 組織内ユーザー情報の閲覧

- 他ユーザーの画面操作や制御

このように、ゲストが利用できる機能を必要最低限にすることで、社内のほかの情報や機能へのアクセスや情報漏えいなどのリスクを回避しています。

Teams でゲストユーザーを招待する方法

実際に Teams でゲストユーザーを招待する方法について解説します。まず前提としてゲストとして招待するユーザーは個人の Microsoft アカウントもしくは 企業が発行した Microsoft アカウントを持っていなくてはなりません。

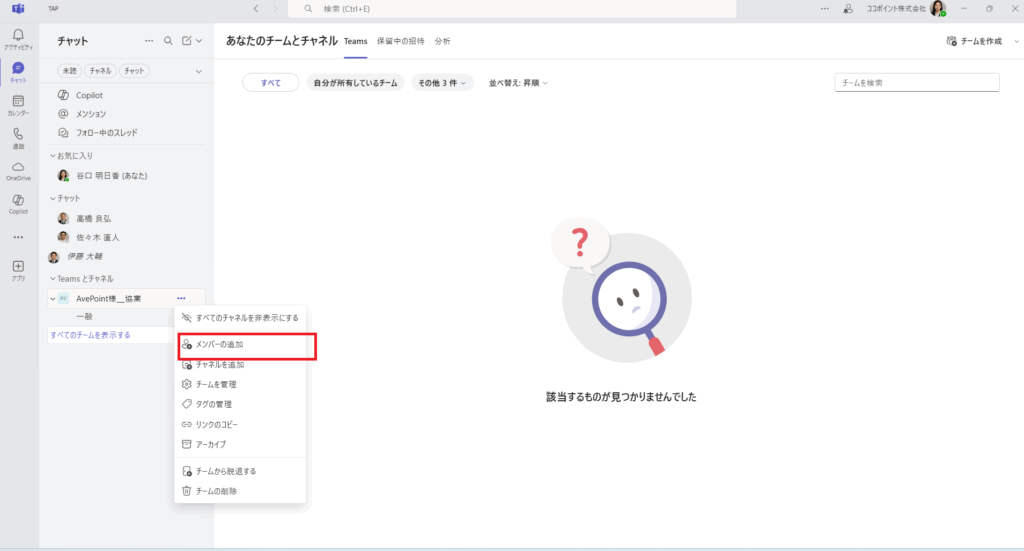

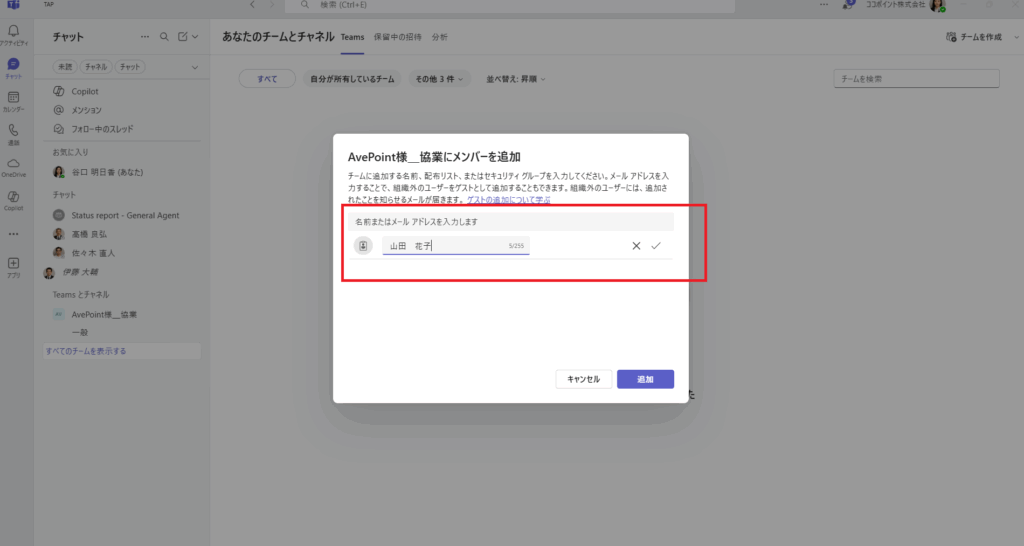

デスクトップ版の手順

デスクトップ版でのゲストの招待方法は次のとおりです。

1.ゲストを追加したいチームを開き、「その他のオプション」をクリックする

2.リストから「メンバーの追加」を選択する

3.招待したいユーザーのメールアドレスを入力し、ゲストの名前を追加する

4.「追加」を選択すると、招待状がゲストに送信される

名前の追加を後で行う場合や変更する場合は、 IT 管理者に問い合わせなくてはなりません。ゲストを追加するタイミングで正しい名前で登録しておきましょう。

モバイル版の手順

モバイル版でも、デスクトップ版と同じような手順でゲストを登録できます。登録には事前に Teams アプリのインストールが必要です。

1.追加するチームを開く

2.チーム名の横の「オプション」アイコンをタップする

3.「メンバーを管理」をタップし、右上の「メンバー追加」アイコンをタップする

4.ゲストのメールアドレスを入力する

5.「ゲストとして招待」をタップする

6.「完了」をタップすると招待状がゲストに送信される

Teams で招待されたユーザーがゲストとして参加する方法

次にゲストとして Teams の会議に招待を受け、ゲストで参加する方法をデスクトップ版とモバイル版に分けて解説します。

デスクトップ版の手順

ブラウザ版の Teams は、招待メールのリンクをクリックするだけで Microsoft アカウントにサインインしなくても会議に参加可能です。

デスクトップ版で会議に参加する手順は、以下の通りです。

1.招待者から招待状のメールに記載されている「 Teams に参加する」をクリックする

2.ブラウザが起動する。「 Microsoft Teams を開きますか?」のウィンドウが表示された場合は、「キャンセル」を選択する

3.「このブラウザーで続ける」をクリックする

4.マイクとカメラの使用の確認が表示された場合は、「許可」を選択する

5.名前を入力する。この名前は会議中に表示される

6.「今すぐ参加」をクリックする

7.待機画面になる。主催者が参加許可すると会議に参加できる

モバイル版の手順

モバイル版で会議に参加する手順は、以下の通りです。事前に Teams アプリをインストールしておきましょう。

- スマートフォンで招待状メールのに記載されたリンクをタップする

- 「ゲストとして参加」をタップする

- 名前を入力し、「会議に参加」をクリックする。ここで入力した名前は、会議に参加しているメンバーに表示される

- 待機画面になる。主催者が参加許可すると会議に参加できる

ゲストによってはTeams アプリをインストールしていない場合や、 Microsoft のアカウントを持っていない場合もあるでしょう。そのような場合はデスクトップ版を使ってもらうことで、簡単にゲスト参加が可能です。アプリを使えるゲストならばモバイル版を利用することで、スマホからでもスムーズに参加が可能です。

ゲスト招待に関するよくあるトラブルと解決法

ゲスト招待はそれほど難しい作業ではないものの、時としてうまくいかない場合もあります。ここでは、ゲスト招待時によく起こりがちなトラブルとその解決方法について見ていきましょう。

ゲストを招待できない

特定のユーザーをゲスト招待できない場合、招待しようとした人がチームの所有者でない場合が考えられます。 Teams ではユーザーをゲスト招待できるのはチームの所有者のみです。そのため、所有者ではないメンバーはゲスト招待をすることができません。ゲストとしてユーザーを招待したい場合は、チームの所有者に依頼すればスムーズに招待できます。

招待リンクにアクセスしても参加できない

招待される側が招待リンクにアクセスしても参加できない原因として考えられるのは、ゲストでの参加が承認されていない場合です。

チーム内で会議を行う場合、チームの所有者と会議の主催者が異なるケースがあります。会議の参加には主催者の承認が必要なため、たとえチームの所有者が招待したとしても、主催者が参加を承認していなければゲストは参加できません。

この場合、チームの所有者に招待依頼をするだけではなく、会議の主催者にも承認の依頼を行いましょう。

また、ブラウザ経由の場合、主催者が承認しても参加できない場合があります。その際は、ゲストに別のブラウザもしくはアプリを利用してもらうようにしてください。

ユーザーではなくゲストとしてログインしてしまう

チームのメンバーがログインした際にゲスト扱いになってしまう場合があります。ゲストでは利用できる機能が一部制限されるため、ゲスト扱いを解消しなければなりません。

この際、一旦ログアウトして改めてログインし直す方法がおすすめです。多くの場合、ログインし直すことでゲスト扱いではなくなります。なお、ログアウトする際は、画面右上にあるユーザー名を選択し、そこで表示される「サインアウト」をクリックした後、再度ログインをしてください。

【FAQ】ゲスト招待に関するよくある質問

「ゲストユーザーは有料ですか?」

Teams にゲストとして招待された場合は、無料でTeamsの一部の機能を利用できます。

Teams はいくつかの料金プランがあり、個人向けの無料版以外に法人で使用する有料版があります。ゲストを招待する場合、管理者が有料版の Teams を利用していたとしても招待されるゲストは無料で参加が可能です。

また、ブラウザ版ではアカウントを作成せずに無料で参加することもできます。

「ゲストユーザーは誰でも招待できますか?」

基本的にゲストを招待できるのはチーム所有者です。所有者は、 Outlook や Gmail などのメールアドレスを持っている人をゲストとして、 Teams に招待することができます。

また、ゲストの招待はセキュリティ上所有者だけが行うのが理想ですが、ゲストを招待できるユーザーを制限するように設定を変更することも可能です。

「ゲストユーザーは招待後、いつまで利用できますか?」

Teams 自体にゲスト招待の日数を制限する機能はなく、利用できる期間は決まっていません。ただし、管理者が SharePoint サイトで有効期限を設定してゲストのアクセスを制限することは可能です。

設定した有効期限が近くなると、管理者の画面にバナーで通知されます。引き続きアクセスを許可したい場合は、有効期限を再設定することもできます。

「ゲストユーザーとして Teams 会議に参加できない場合、どうすればよいですか?」

ゲストとして招待されたのに会議に参加できない場合、以下を確認してみましょう。

- インターネットに問題がないか

- ゲストの参加できない設定になっていないか

- サインイン情報は正しく入力しているか

- 使用するブラウザがサポートされているか

このほかにも、参加者の承認が必要な会議や招待リンクの期限が切れている場合もあります。解決しない場合は、招待されたチームの所有者に問い合わせてみましょう。

ゲスト招待のセキュリティに関する注意点

簡単な操作でゲスト招待を行える Teams ですが、簡単だからこそセキュリティには十分な注意が必要です。ここでは、ゲスト招待を行った際のセキュリティに関する注意点を解説します。

アクセス権限を適切に管理する

基本的にゲストが利用できる機能は限定されていますが、アクセス権限の設定によっては、それ以上のことができてしまう場合があります。具体的には「チャネルの作成をする」「プライベートチャットに参加する」「チャネルの会話に参加する」「チームを作成する」「チャットのファイルを共有する」などは設定によりゲストが行うことも可能です。

そのため、ゲストを招待する際は、事前にどこまでを許可するかについて、アクセス権限の設定を必ず確認するようにしましょう。

特に取引先や外部のメンバーを招待する場合、ファイルの共有やメンバーの追加・削除などが可能になっていると勝手に外部のメンバーを追加する、元からいるメンバーを削除するなどのトラブルにつながるリスクも高まるため注意してください。

機密情報の取り扱いに気をつける

招待前に機能を制限している場合でも機密情報の取り扱いには十分に気をつけなければなりません。特に会議やチャットを行っている際、ファイルの共有や画面共有の際に、顧客情報や財務情報といった自社の機密情報が含まれていないかは事前にチェックしておきましょう。

会議で社外秘の情報をつい口走ってしまうリスクも少なくありません。社外のゲストがいるにもかかわらず機密事項を口にしてしまい情報漏洩につながるケースがあるため、参加者の確認はしっかりとしておきましょう。

また、会議やチャットの前に画面に見られて困るものがないか、ファイル内に機密情報がないかどうかも必ず確認することが重要です。

会議を録画する際は事前に確認を行う

社内資料として外部に公開することがない場合であっても、会議を録画する場合は事前に確認を行うようにしましょう。無断で録画することでゲストの心象を悪くしてしまうリスクがあります。自社とゲストの信頼関係を維持するうえでも確認の徹底は必須です。

また、公開する可能性がある場合はその理由を説明する、編集をした場合は事前に動画を確認してもらうなども忘れないように行うようにしましょう。

不要なゲストアカウントがないか定期的に確認する

ゲスト招待は、スポット的な形で使うことが基本であるため、たとえばプロジェクトが終了したタイミングやゲスト参加が必要な会議が終わった際などには必ずアカウントの削除が必要です。すでに必要のないアカウントを残したままにしていると、管理が煩雑になるのはもちろん、情報漏洩のリスクも高まります。

ゲスト招待する頻度にもよりますが、週 1 回、月 1 回など定期的にアカウントのチェックを行い、必要のないアカウントは削除してアクセスできない状態にしておきましょう。

ゲストのアクセス状況やファイル共有状況を確認する

情報漏洩は、ゲストの設定を確認するだけではなく、ゲストのアクセスやファイル共有状況の確認も欠かせません。

アクセス状況は Teams のイベント監査ログ、ファイル共有は Microsoft のコンプライアンスセンターで取得した Teams の監査ログから確認できます。セキュリティ対策の一環としてもアカウントの確認と同様、定期的にチェックすることが重要です。

Teamsに詳しい外部ベンダーを活用する

情報漏洩を防ぐためには、ゲストへのアクセス権限の適切な設定や定期的な管理といったセキュリティ対策を確実に実施する必要があります。

けれども、自社だけでこうした対策を十分に行うのは難しいというケースもあるでしょう。不安に感じる場合は、専門知識を持つ外部ベンダーに頼るのも 1 つの方法です。

「Teams のゲスト機能をセキュアな環境のもと安心して利用したい。」 AvePoint はそのような要望にお応えします。

外部共有やサービスの導入事例については、以下の無料 eBook やオンデマンドセミナーでもお伝えしておりますので、ぜひご覧ください。

【無料eBook】

・Teams で「ジャスト」な管理・セキュリティを実現する方法

【無料オンデマンドセミナー】

・Teams / SharePoint のずさんな管理が招く情報漏洩リスクとは?

・内部不正による 情報漏えいを防ぐ! DX 推進で「活用」される データを「保護」するために

【運用管理、セキュアな外部共有を実現した導入事例】

組織外ユーザーを招待したい場合はゲスト招待を活用しよう

Microsoft Teams は、社内外のコミュニケーションや共同作業を効率化するツールとして多くの企業で導入されています。中でも「ゲスト招待」機能は、取引先や業務委託先など外部のユーザーをチームに招待し、チャット・会議・ファイル共有などを安全に行える便利な機能です。

外部アクセスユーザーとの違いや、利用できる機能の制限、セキュリティ設定の重要性を理解することで、情報漏洩リスクを抑えつつ柔軟な運用が可能になります。

また、招待後はアクセス状況やアカウントの管理を定期的に行うことで、より安全かつ効率的な活用が期待できます。Teamsの可能性を広げるゲスト招待機能を、ぜひ積極的に活用しましょう。